Деление клетки: что лежит в истоках этого процесса

Как клетки научились делиться? Как? — может изумиться читатель,— неужели могло быть время, когда клетки не умели делиться? Ведь это банальная истина, что все живое построено из клеток, а клетки размножаются путем деления. Все это почти в точности так, но все-таки только почти: во-первых, хотя все клетки делятся, но делают это с разной степенью совершенства, а во-вторых, из клеток построено не абсолютно все живое — есть еще и вирусы.

Всякий вирус состоит из нуклеиновой кислоты, компактной спиралью уложенной в его сердцевине, и белковой оболочки. В нем нет ни набора ферментов, которые бы делали эти его вещества, ни системы транспорта, которая совершала бы обмен с внешней средой,— словом, всего того, что делает клетку клеткой, нет в нем, разумеется, и механизма размножения. Вирус — не клетка, и чтобы размножиться, должен попасть в клетку, где он размножается без всякого деления. Деление клетки — цепь невообразимо сложных процессов, и само рождение жизни стало бы намного понятнее, если бы не надо было воображать самый первый организм уже делящимся.

Может быть, первый организм размножался как вирус? Нет, такое допущение не проходит, так как вирус — не организм, он может размножаться только с помощью постороннего организма, а его-то при рождении первого организма и не было.

Зато вирус полезен при понимании рождения жизни в другом: он демонстрирует нам, насколько различно может быть устроено размножение. Если бы не вирусы, мы наверняка считали бы незыблемой аксиомой тот факт, что единственным носителем наследственной информации является двуспиральная ДНК и что всякое размножение начинается с ее удвоения. Однако в вирусах информация хранится и в иных формах.

Далее, для изготовления копии информационной молекулы как раз двойная спираль вовсе не обязательна, наоборот, копирование двойной спирали — самая сложная из всех форм копирования, требующая многих ферментов. Ведь двойную спираль надо сначала расплести, затем сделать копию с каждой половинки (а направления записи и считывания на двух цепях любой ДНК противоположны, так что и копировать их надо с разных сторон) и снова закрутить, теперь уже две двуспиральные цепи. Появление такой системы сразу — фантастика. А вот с обычной одноцепочечной РНК, какая бывает в некоторых вирусах, копию может делать один-единственный фермент. Причем, а это не менее важно, по РНК можно и строить основные «кирпичики» — клетки-белки, тогда как с ДНК это проделать невозможно.

Поэтому для начала нам надо отыскать правдоподобный путь возникновения первых молекул именно рибонуклеиновой кислоты, тогда дальнейшее объяснится уже значительно проще. Специализированный механизм хранения информации (так сказать, «блок внешней памяти») мог появиться и позднее.

Итак, парадокс в том, что простейшие из живых существ — вирусы — вовсе не самые ранние формы жизни. Самая же ранняя из форм, какую можно себе представить по «заданным» природой условиям, столь сложна, что никак нельзя вообразить ее рождение из неживой природы разом.

Остается идти другим путем — путем возможной реконструкции патриарха организмов из простейших органических веществ.

Получается, что первое живое образование (его принято называть «эобионт», чтобы избежать термина «организм», с которым мы привыкли связывать нечто более сложное, в частности обладающее системой клеточного деления) проще всего представить себе в виде: РНК плюс примитивное приспособление для ее считывания: на этой РНК должна была быть записана какая-то информация, полезная для «выживания» и распространения этой РНК в «первичном бульоне». Однако от этого эобионта до самой примитивной клетки еще необозримо далеко: у клетки всегда есть оболочка, отделяющая внутреннюю среду (цитоплазму) от внешней, причем оболочка умеет избирательно пропускать внутрь все, что требуется цитоплазме для жизни, и наружу — все, что требуется изъять; в цитоплазме содержится все, что нужно для выработки энергии, синтеза всех нужных веществ, а наследственная ДНК содержит коды всех этих веществ и еще — информацию о том, какие синтезы и распады за какими должны включаться и выключаться.

Между прочим, все это устроено так, что в какой-то момент клетка делится на две, и каждая дочерняя клетка получает весь рабочий комплект, да еще и замыкается собственной оболочкой.

Если считать, что предок первых организмов уже умел как-то делиться, то придется признать, что его «блок памяти» содержал коды, по крайней мере, нескольких десятков ферментов и структурных белков, которые к тому же изготовлялись в нужном порядке: кроме того, придется наделить эобионт и самим механизмом, управлявшим делением клетки. Иными словами, придется признать, что все самое интересное уже было сделано, и мы ничего не в силах сказать о том, как это было сделано.

Следовательно, важно уметь представить себе эволюцию живого, еще не умевшего делиться. Оказывается, это не так уж трудно: ведь, в сущности, жизнь наиболее поразительна не тем, что все время рождаются новые индивидуумы (это делают и снежинки при снегопаде), а тем, что она непостижимо устойчива и напориста — все время захватывает новые территории и упорно возвращается снова туда, откуда была вытеснена. При этом она непрерывно приспосабливается сама к себе, так как «новые территории» это прежде всего организмы, которые становятся пищей, убежищем или почвой для новых организмов.

Жизнь немыслима (да и не очень интересна) в форме единственного вида организмов, поскольку тот не смог бы ничего более, нежели съесть весь свой «первичный бульон», включая небиотическое сырье. Все организмы и нынешние, и вымершие, жили и живут постольку, поскольку другие организмы «подают им на стол» и «убирают за ними» Неужели самое первое живое образование было настолько проворно, что управлялось одно за всех? Значит ли это, что оно было в каком-то смысле совершеннее всех последующих организмов? На это можно ответить и положительно и отрицательно: конечно, оно было обязано само себя «обслуживать», но именно поэтому вряд ли имеет смысл сравнивать его с последующими организмами, так как оно вообще не могло быть организмом.

Все без исключения организмы обладают тем свойством, что размножаются гораздо быстрее, чем эволюционируют, но именно это свойство было бы совершенно неприемлемо для их предшественника, так как привело бы к тому, что рано или поздно вся доступная ему часть Земли оказалась бы заполнена одинаковыми голодными существами (чтобы их истребить или переработать их вещество, нужны были бы какие-то организмы другого типа). Эволюция остановилась бы, как остановилось окисление металлов в тот момент, когда на поверхности Земли окислять стало нечего. Эобионту гораздо перспективнее было бы начать не с роста своей численности (размножения), а с роста разнообразия своих свойств. Ни один организм не способен на это, зато именно так ведет себя земная жизнь в целом — она с самого начала присутствует в единственном экземпляре и все время увеличивает свое разнообразие.

Нынешние организмы образуют биосферу, то есть некоторую замкнутую совокупность, в которой спрос и предложение сбалансированы. Если допустить, что помянутый «предок» возник в одном экземпляре,— что все-таки следует признать меньшим чудом, чем одновременное появление сбалансированной совокупности организмов, то его надо сопоставлять не с организмом, а со всей биосферой. Вряд ли, конечно, в нем были точно сбалансированы все возможности и потребности, но абсолютно ясно, что он не мог бы и «жить на всем готовом». Эобионт нуждался во множестве разных химических компонентов — нуклеотидах, аминокислотах, источниках химической энергии и т. п., и если бы он исключительно потреблял, ничего не производя, он скоро столкнулся бы с нехваткой одного за другим всех этих веществ: а поскольку возможности его были очень малы (малая генетическая информация), то неправдоподобно, чтобы он мог вдруг сразу научиться справляться со всей этой лавиной проблем.

Насколько все оказывается проще, если этот предтеча жизни не был клеткой — микроскопической капелькой с набором всего необходимого внутри и с оболочкой снаружи; гораздо проще все понять, если вслед за известным немецким химиком М. Эйгеном считать эобионт просто некоторой системой химических реакций; эта система не была обособлена пространственно, зато была включена в общую систему тогдашней геохимии. Например, ей нужны аминокислоты, а их, как мы знаем, в массе поставляет неорганическая природа — вулканы, электрические разряды и т. д.; она же то есть природа, и изымает аминокислоты, включая их в последующие химические реакции, разлагая солнечным ультрафиолетом, и т. д.

Можно назвать первым эобионтом ту систему реакций, которая привела к первичному накоплению аминокислотных цепочек, прообразов белков. Такой «эобионт-1» был, конечно же, включен в систему превращении веществ Земли, так как брал из нее аминокислоты и ей же их возвращал (хотя бы за счет ультрафиолетового распада). Далее, можно называть «эобионтом-2» систему реакций, в которых накапливались первые нуклеотидные цепочки, прообраз РНК.

Не связывая эти системы ни с каким районом, а тем более с капельками, мы не встретим и трудностей в понимании того, как они сопрягались в пространстве,- они могли переплетаться повсюду, хоть по всему Мировому океану. Как впервые РНК и нужный ей белок оказались друг другу полезны, мы не знаем, но можем достаточно уверение предполагать, что соответствующие химические системы были к тому моменту уже сопряжены с остальными системами геохимических превращений. Не должно было нарушаться это сопряжение и впоследствии. Еще не разделенный на отдельные объекты, а потому и не имеющий потребности размножаться, эобионт разрастался и завоевывал доступное ему пространство, то есть в некотором смысле жил.

Эту концепцию — эволюцию живого путем поэтапного включения реакций, протекавших до этого вне рамок жизни,— ее автор, американский биохимик Н. Горовиц, назвал «ретроградной эволюцией», то есть эволюцией, движущейся вспять. Термин прижился в науке, хотя фактически он не очень удачен: если что и отступало, то не жизнь, а неорганическая химия Земли, а органическая эволюция все время наступала.

Реконструкция первого живого существа, если ее вести, учитывая все условия, которые должна была бы соблюдать жизнь при своем возникновении, «выдает» нам в результате некое неделящееся, но быстро эволюционирующее полу существо-полу химический самоподдерживающийся процесс, организм-биосферу.

Разъединив понятия жизни, размножения и клеточного деления, мы избавились сразу от нескольких трудностей, так как происхождение жизни перестало казаться фантастическим совпадением счастливых случайностей. Точнее, оно кажется теперь не более (но и не менее!) фантастическим, чем накопление, по законам геохимии, определенных ископаемых в определенных местах Земли.

Реестр преимуществ такого подхода можно продолжать и далее: так, все гипотезы происхождения жизни встречаются со специфической трудностью, когда хотят объяснить, как возникла клеточная оболочка. Чаще всего авторы пишут, что оболочка возникла из веществ «первичного бульона», сама плавала в нем, словно мыльный пузырь — в воздухе, и оказалась выгодной для случайно попавшего внутрь нее эобионта. Это, конечно, замечательно, но не следует забывать, что в этом пузыре ему и конец, поскольку он, не будучи скоординирован с синтезом оболочки химически, не сможет ни расти внутри нее, ни выбраться из нее, ни управлять ею, а значит — и своим собственным делением.

Чтобы избежать тупика, авторы этой гипотезы придумали допущение, что пузырьки, пленившие эобионтов, могли делиться под ударами волн прибоя. Это действительно остроумно (первое существо, в случае достаточного проворства, может при этом улизнуть из своей тюрьмы, а автор гипотезы — расстаться с концепцией «полезной» оболочки), но для эволюции жизни нужна все-таки оболочка, синтезированная самим эобионтом, то есть по законам, записанным в его РНК. Никакой феномен, случайно обнаруженный нами в экспериментальном бульоне, нельзя приложить к концепции биологической эволюции, пока не понято его химическое сопряжение со всей системой.

По-видимому, первичная оболочка могла возникнуть только одним путем: «предок» собирал ее из внешнего материала, включая в свою систему новые реакции, до этого протекавшие в рамках геохимии, и разбирал ее, отдавая этот материал обратно в то же геохимическое лоно. Позже он, естественно, включил в свою систему и изготовление упомянутого материала. Однако важнее то обстоятельство, что эобионт, не будучи изолирован пространственно, мог, вместо возвращения вещества в геохимическую систему, передавать его от одной своей части к другой. Например, он мог использовать материал отслужившей мембраны как источник энергии, то есть, как бы частично съедал сам себя — позже эти функции отошли к разным организмам. Иными словами, когда эобионту пришло время разделиться на разные организмы, среди них были уже прообразы и растений, и растительноядных животных, и хищных, и гнилостных бактерий — иначе, по-видимому, быть не могло. Родоначальник жизни, повторяем, был не первым организмом, а первой биосферой.

Получается, что живое не сразу стало клеткой, а потому и не сразу встало перед проблемой деления. До этого оно могло разрастаться, не делясь на организмы, и приобрести ряд функций, полезных при клеточном делении, еще не обременяя себя механизмом деления. В частности, до клеточного деления надо было научиться размножать генетический материал — сперва в виде РНК, а затем ДНК. Зачем вообще понадобилась ДНК? Ответ (разумеется, гипотетический, как и все, о чем мы здесь говорим) позволяет дать та же концепция баланса первичной жизни с тогдашней геохимией: включая в состав своей РНК все новый и новый нуклеотидный материал, эобионт неизбежно был и сам включен в те пути геохимического круговорота, которые разлагали нуклеотидные цепи,— иначе эобионту скоро не из чего было бы строить новые РНК. Для эобионта такой оборот событий мог стать трагическим, так как наряду с массовой, избыточной РНК подлежала уничтожению и включению в геохимический баланс уникальная РНК, кодировавшая только что найденные эобионтом «изобретения».

Как ни мало отличие ДНК от РНК, этого отличия оказывается достаточно, чтобы ДНК могла быть свернута в более тугую двойную спираль, чем РНК,— в так называемую В-форму ДНК. Тем самым ДНК может находиться как в форме, похожей на РНК (А-форма), и служить для считывания информации с помощью тех же механизмов, какие читают РНК, так и сворачиваться в нечитабельную В-форму; в этой-то форме она и могла становиться несъедобной для катализаторов, предназначенных для съедания РНК.

Как было уже сказано, система удвоения ДНК очень сложна, и не с нее началась жизнь; но все-таки удвоение должно было возникнуть до разделения эобионта на клетки. И сейчас, в клетках, ДНК умеет удваиваться без деления самой клетки. Поэтому главное, что должен был сделать эобионт, чтобы наконец-то разделиться на клетки, это научиться наращивать клеточную оболочку, разрезать и сшивать ее края и при этом обеспечивать каждую новую полость копией ДНК.

Предок первой клетки мог решить эту проблему приблизительно так, как она решена у нынешней бактерии: она делится, словно перетягивая сама себя тугим поясом. Перетяжка сопровождается ростом оболочки — примерно так растет, закрывая собой отверстие, диафрагма фотоаппарата. Когда оба пузырька готовы, они сами собой «зашиваются» (диафрагма схлопывается) и уплывают в разные стороны.

Что же касается распределения ДНК, то вопрос решен у бактерий гениально просто: она всегда к началу деления оболочки уже удвоена, обе двуспиральные копии прикреплены к одной точке «экватора» клетки, и каждая копия просто увозится соответствующим участком растущей в обе стороны оболочки.

Словом, главная трудность жизни, когда ей пришло время образовать из себя отдельные организмы,— их одежда, а не содержание.

Как происходит деление клеток?

Бактериям просто: у каждой всего одна двуспиральная молекула ДНК, свернутая в кольцо, и всего одна оболочка — та, что образует саму бактерию. У других же клеток все устроено гораздо сложнее: внутри клеточной оболочки есть другая оболочка — ядро, и ДНК расположена именно в ядре, причем представлена она не одной молекулой, а несколькими очень сложными конструкциями — хромосомами. Каждая хромосома до начала деления клетки удваивается, то есть клетка изготовляет вместо нее две точно таких же хромосомы. Это само по себе чудо (ведь хромосома — не просто молекула ДНК, а сложнейшее переплетение ДНК и белков) и очень внешне эффектное: в покоящейся клетке хромосомы не видны, и перед тем, как удваиваться, они как бы заново рождаются внутри ядра; но затем начинают сменять друг друга еще более эффектные картины.

Ядерная оболочка растворяется, но хромосомы, оказавшись на свободе, не бегут кто куда, а как бы выстраиваются в две шеренги, причем пару соседок образуют всегда две сестры, происшедшие от одной хромосомы. Интересно, что этот строй располагается не где попало, а посреди клетки, вдоль будущего экватора, по которому начнет делиться клеточная оболочка. Затем шеренги начинают четко расходиться к противоположным полюсам клетки, так что сестры навсегда покидают друг друга. Управляет этим движением, как в театре марионеток, пара пучков тончайших ниточек, сходящихся к полюсам, — веретено деления. Когда хромосомы покинут экваториальную область, клетка начинает сужаться, ее как бы стягивает тугой пояс (это, впрочем, происходит здесь так же, как у бактериальной клетки), и она делится на две. Наконец в каждой новой клетке вокруг хромосом вырастает новая ядерная оболочка, и хромосомы вновь становятся невидимыми, как бы растворяются. Таков типичный механизм клеточного деления — митоз.

О делении клетки сняты фильмы, оно красочно и вдохновенно описано многими, но всякого исследователя, наблюдающего за ним, оно поражает заново — маленькое чудо, повторяющееся с удивительной точностью с множеством клеток у каждого из бесчисленного множества организмов.

Сто лет назад, когда митоз был открыт и детально изучен, ученые были убеждены, что он в общем протекает одинаково во всех организмах — у животных, у растений и даже в одноклеточных организмах, например в инфузориях. Все хорошо, кроме одного — было абсолютно непонятно, как такой фантастический механизм мог произойти. Однако в начале XX века стало выясняться, что картины митоза, типичные дли большинства многоклеточных, далеко не так обычны среди одноклеточных; скорее можно признать, что типичный митоз совсем не типичен для одноклеточных и что инфузории, скорее всего, стоят здесь особняком.

Прежде всего, оказалось, что у многих одноклеточных ядерная оболочка не растворяется в ходе деления, а делится пополам, как и сама клетка, причем веретено деления располагается внутри ядра. Родилась гипотеза, согласно которой ядро — это как бы бактерия, живущая паразитом внутри клетки, а растворение ядра в ходе типичного митоза — более позднее эволюционное приобретение. Слов нет, гипотеза была по тем временам красива, но настораживало то, что никто не мог указать такой клетки — чтобы ядра у нее не было, а хромосомы и митоз были; не известно такое и в настоящее время.

Затем были обнаружены одноклеточные (в основном — водоросли), у которых митоз организован еще удивительнее: хромосомы расходятся внутри ядра, которое делится, не растворяясь, но веретено деления странным образом располагается вне ядра, пронизывая своими нитями ядерную оболочку: или, что уж совсем непонятно, митоз, в котором хромосомы расходятся вообще без помощи веретена. Наконец, нашлись и такие одноклеточные, у которых и хромосомы не вполне настоящие — между митозами не растворяются, а видны всегда.

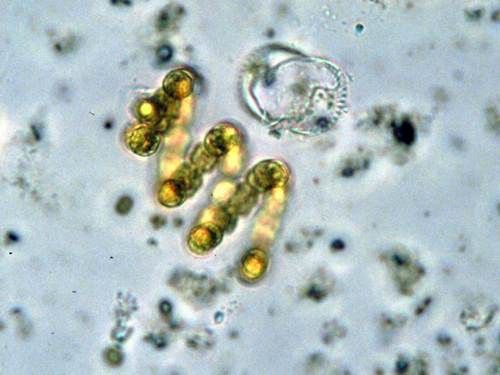

На последнем следует остановиться подробнее. Самые примитивные хромосомы (и самое примитивное деление) обнаружены у одноклеточных водорослей динофлагеллат (что значит «панцирные жгутиконосцы») — хромосомы рыхлые, похожие на небрежно смотанные мотки веревок. После многолетних кропотливых экспериментов и анализа сотен электронных микрофотографий ученые пришли к убеждению, что динофлагеллатная хромосома — не что иное, как совокупность множества колец ДНК, каждое из которых похоже на ДНК бактерий. При делении эти хромосомы разводятся к полюсам делящегося ядра не нитями веретена (оно, как таковое, вообще при таком делении не образуется), а как бы ползут за растягивающейся оболочкой. Расползаются хромосомы не так синхронно, как при типичном митозе, и к тому же весь процесс клеточного деления занимает здесь во много раз больше времени.

Разумеется, сразу же появилась гипотеза клеточной эволюции, согласно которой панцирные жгутиконосцы — самые древние и самые примитивные из клеток, имеющих ядро. (О том, как они могли появиться, мы поговорим ниже.) Следующий этап эволюции — деление, наблюдаемое у водорослей эвглен, тоже примитивное, но уже с компактными, а не рыхлыми хромосомами. (Эта гипотеза стала еще привлекательнее, когда в 1974 году выяснилось, что при делении некоторых панцирных жгутиконосцев движением хромосомы в самом деле управляет ядерная оболочка, почти так же, как при делении бактерии.) Затем должно было появиться веретено, позже оно стало выходить из ядра через дыры; наконец, механизм, создававший эти дыры, мог быть использован и для полного растворения ядерной оболочки при делении.

Однако вскоре выяснилось, что в таком ряду не находится места для многих форм митоза; кроме того, в пределах одной и той же группы — динофлагеллат — представлены и почти все другие типы делений; кроме описанного примитивного митоза, у них известны виды с нормальным внутриядерным митозом и даже с растворением ядра; у некоторых динофлагеллат и хромосомы компактны. Неужели динофлагеллаты сами «изобрели» все те митозы, какие известны в природе?

Здесь, может быть, правильнее будет изменить вопрос, то есть интересоваться не рядом последовательных организмов с разными митозами, а прямо — преобразованием самих рассматриваемых нами структур и функций: мы, например, не сомневаемся, что наша рука произошла от передней лапы четвероногого, а та, в свою очередь,— от плавника рыбы, хотя идут бесконечные споры о том, что это были за четвероногие и что за рыбы. Перебрав всякие варианты, изобретенные клетками для своего деления, мы убеждаемся, что их никак не выстроить в порядок — от простого к сложному, чтобы он к тому же соответствовал другому — от раннего к позднему.

Попробуем подойти к проблеме: мог ли вообще механизм митоза, даже самого примитивного, сложиться из тех механизмов, которые мы знаем у безъядерных клеток? В примитивном митозе ядро делится подобно бактерии, следовательно, здесь мог работать уже известный бактериальный механизм; примитивные хромосомы сходны, как мы видели, с пучком бактериальных ДНК, следовательно, и их могли поставить бактерии; от них же — бактериальный принцип разъединения хромосом в ходе примитивного митоза.

Веретена деления здесь нет, но даже при самом примитивном митозе удается выявить несколько ниточек; они тянутся от одного полюса деления к другому и служат, по-видимому, направляющими полозьями для движущихся хромосом (ведь хромосом несколько, и каждая гораздо больше, чем бактериальная ДНК); они же, по-видимому, служат для ориентации делящегося ядра в делящейся клетке. В электронном микроскопе видно, что каждая ниточка — полая внутри, то есть является микротрубочкой. Микротрубочек же в мире бактерий не найдено.

Остается попытаться найти что-нибудь похожее на те компоненты, из которых строится микротрубочка. В очень сильный электронный микроскоп можно увидеть, что всякая микротрубочка сложена, словно кабель, из микронитей, сложенных, в свою очередь, из белковых шариков. Почти у всех организмов микротрубочка сложена из 13 микронитей. Но у примитивных организмов — дрожжей — найдены микротрубочки по 7 микронитей; а еще более простые и рыхлые «кабели» удалось недавно увидеть и у безъядерных клеток, цианобактерий (прежде их называли сине-зелеными водорослями), которые уже давно предположительно считались предками растений.

Теперь в первом приближении все получается хорошо: мы способны мысленно «собрать» примитивное деление ядерных клеток из бактериальных структур, так что не приходится предполагать таинственного одновременного появления сразу многих новых структурных «кирпичиков». Более того, мы уже способны тем же путем «собрать» и типичный митоз высших организмов.

Итак, если не «оглядываться» на реальную естественную историю, а реконструировать элементарный ряд усложняющихся форм, выбирая их произвольно, окажется, что мы, собственно, знаем, как же научились клетки делиться.

Так уж принято у эволюционистов — считать, что происхождение понято, если указано, кто от кого произошел, хотя фактически в таком указании может быть очень мало понимания. Что мы можем ответить на вопрос, кто от кого произошел в рассматриваемом случае? До сих пор мысленно собирая механизмы митоза, мы пользовались данными о самых разных организмах: о бактериях, цианобактериях, о различных типах водорослей, о низших грибах и низших животных. Что же известно о происхождении этих организмов? Можно ли сопрячь такие данные с гипотезами о происхождении митоза?

Здесь ничего не получается: если что и произошло от цианобактерий, так только водоросли багрянки, а никак не дрожжи; сами же багрянки — тупик эволюции. Эвглены и динофлагеллаты тоже далеки друг от друга, дрожжи — это вообще, по современным воззрениям, не растения, так что приходится задать вопрос: на каком основании мы используем все эти данные при демонстрации какой-то определенной эволюции?

Наконец, если митоз сложными путями достиг наблюдаемого совершенства в царстве растений, то почему почти точно такой же митоз мы наблюдаем и у высших животных? Первый ответ, какой приходит в голову, таков: типичный митоз высших организмов чем-то более выгоден, поэтому он и представлен у всех высших, то есть типичный митоз сформировался независимо у растений и животных под действием естественного отбора.

Однако ответ не выдержал никакой критики фактами: динофлагеллаты с самым примитивным митозом относятся к самым распространенным на Земле океаническим организмам, тогда как динофлагеллаты со сложным митозом — убогие внутриклеточные паразиты: в морском планктоне прекрасно сосуществуют клетки со всеми типами митоза, заполняя все тамошние экологические ниши (всевозможные температуры, солености, условия питания и т. п.). Более того, типичный митоз характерен для подавляющего большинства, но все-таки не для всех высокоразвитых организмов — причем же здесь отбор?

Взятая изолированно, эта проблема представляется неприступной, но оказывается, что она же встает буквально в любом разделе биологии, то есть решение следует искать в более общем виде, безотносительно к эволюции клеточного деления.

В частности, современное разнообразие свойств организмов может давать нам материал для мысленного воссоздания эволюции той или иной конструкции, не давая достаточного материала для ответа на вопросы, чем эта конструкция выгодна и кто от кого произошел. Ответить на него удается только в том случае, если брать одни признаки и игнорировать другие. До недавнего времени каждый систематик так и считал, что его задача — найти более удачный набор признаков, чем те, что были найдены его предшественниками, и тем самым указать более вероятного предка данной группы. Однако в последнее время стало выясняться более фундаментальное обстоятельство: если эволюция большинства органов и структур не шла по прямой, то нынешнее разнообразие организмов просто не несет достаточной информации о том, кто от кого произошел. Конечно, это досадно, однако это не всегда так уж мешает нам понять, как произошли фундаментальные механизмы живого, и в частности — как клетки научились делиться.

Автор: Ю. Чайковский.

Спасибо большое за статью… Читал с удовольствием…

Спасибо!Интересно, что Вы ищете причину, а не принимаете просто ‘на веру’ то, что вроде как уже доказано. Я нейропсихолог, пытаюсь ‘свести’ воедино работу всего организма и у меня есть вопрос.

Если вирус убивает клетку, которая зачем-то сама его ‘впустила’, почему это так критично для организма? Ведь клетки так же постоянно в процессе жизненного цикла умирают? В чем отличие?

С уважением, Наталия Ефремова

Было интересно прочитать. Тоже люблю «копаться».