Многообразие теорий эволюции

Теории эволюции, только наиболее проработанные, можно перечислять десятками. Более того, разных вариантов классификаций теорий эволюции можно без труда набрать полтора-два десятка, причем тоже наиболее известных. Раз классификация теории выросла в особую проблему, то, сколько же самих теорий? Если же все не правы, а лишь сторонники одной теории правы (например, наиболее популярной ныне «синтетической» теории эволюции), то откуда берется в биологии столько заблудших овец, да еще, отнюдь не новичков в науке, а видных ботаников, зоологов, палеонтологов? Иногда пытались объяснить эти разногласия просто разной специализацией. Предпринимались и попытки объявлять все остальные теории, кроме одной (обычно — «синтетической»), окончательно опровергнутыми. Нетрудно догадаться, что такие декларации хороши лишь как психотерапевтическое самоуспокаивающее средство.

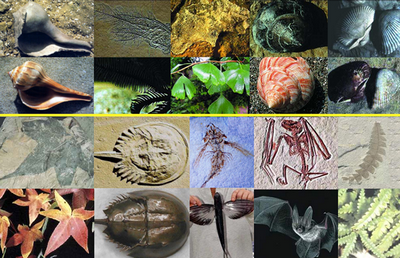

Для физика, экспериментатора или теоретика, то, что происходит с теорией эволюции, выглядит, наверное, странно. Что за теория такая, вокруг которой больше ста лет высказываются противоречивые мнения ученых и никак нельзя указать, кто из них прав? Впрочем, такие упреки, будь они высказаны, едва ли будут справедливыми. Теория эволюции отличается от физических не только своей нестройностью, расплывчатостью, но и тем, что ее объекты — организмы, их сообщества, процессы их изменений — невероятно сложны и разнообразны, более того, неожиданно разнообразны. Неожиданное разнообразие — главная проблема биологии.

Заметили, что у разновидностей малины опушенность листьев зависит от климата. Казалось бы, можно ожидать того же у разновидностей ежевики — близкого вида. Но здесь степень опушенности меняется без видимой связи с климатом. Установили, что многие растения и животные, живущие на огромных площадях, очень изменчивы. Хотелось бы сделать вывод: степень изменчивости пропорциональна площади распространения. К сожалению, это не так. Есть виды (скажем, обыкновенный ясень), расселенные очень широко и сохраняющие удивительное постоянство морфологических и биохимических признаков.

Обычно систематик определяет виды животных и растений по их внешнему облику, а если не может отличить, относит к одному виду. В тридцатых годах прошлого века были обнаружены виды насекомых (сиблинги, или двойники), которые практически не различимы по внешним признакам, но разделены барьером нескрещиваемости. Наоборот, некоторые водоросли меняют облик до неузнаваемости, если изменился состав воды или ее температура. Случалось, ботаники с удивлением обнаруживали, что водоросли, которые описывались как разные роды, на самом деле один вид.

Самое неприятное во всех этих сложностях — их непредсказуемость. Чтобы ее было можно несколько избежать, генетики в течение многих поколений сохраняют чистые генетические линии животных, растений, микроорганизмов. Многие исследования приходится вести только на таких лабораторных существах. Сведения, полученные на представителях чистой генетической линии, потом можно распространить на всю линию, но часто нельзя распространять на весь вид. Нетрудно представить себе, что чувствовал бы химик, если бы ему пришлось работать в таких условиях, когда вещества, одинаково названные медным купоросом, в разных лабораториях обнаруживали бы разные свойства, причем не из-за примесей, а из-за непонятной и трудноконтролируемой изменчивости самого вещества. Биолог в таких условиях работает всегда. Он никогда заранее не знает, какой подвох предложит ему изменчивость. Поэтому в биологии лишь с большим риском можно делать выводы по индукции — от частного к общему.

Физик Г. И. Наан остроумно сказал: «Нельзя проверить выполнение закона сохранения энергии для любого горящего полена в отдельности, причем в любом уголке Вселенной, но мы тем не менее принимаем этот закон за универсальный (строгий, абсолютный) закон природы». В физике и химии сравнительно легко распределить тела по классам, затем от каждого класса взять представителей, изучить их и сказать, что мы знаем, какие свойства будут у всех представителей класса. Поэтому когда хотели доказать, что алмаз горит в кислороде и при этом получается углекислый газ, то было достаточно сжечь несколько мелких кристаллов. Формальная логика не поощряет суждения, называемые неполной индукцией, которые в упрощенном виде выглядят так: «Некоторые объекты А суть В. Следовательно, все А суть В». Тем не менее, наука живет только благодаря неполной индукции.

Конечно, и физикам и химикам случалось обжигаться. Неожиданными были многие физические открытия. И все же, раз открыв сверхтекучесть гелия, никто не требовал проверять, проявит ли сверхтекучесть гелий, поступивший в лабораторию с другого завода и полученный по иной технологии.

Биолог тоже стремится к такой жизни. Он хочет иметь классификацию объектов, чтобы можно было сначала изучать «некоторые А», а затем спокойно говорить обо «всех А».

Помня обо всем сказанном, уже не будешь удивляться разнобою в эволюционных теориях. Живая природа столь разнообразна, а интересы людей столь различны, что не найдется двух биологов, которые взглянут на один и тот же цветущий луг одинаковыми глазами, зададут себе одни и те же вопросы. Рассказывают, что начинающих криминалистов подвергают простенькому испытанию. В аудиторию входит лаборант и подает преподавателю стакан чаю. Потом студентов просят подробно описать, что произошло. Разнобой описаний обычно поражает будущих следователей. То же происходит и в науке, с той лишь разницей, что такие описания, во-первых, попадают в журналы и книги и, во-вторых, обрабатываются с помощью все той же неполной индукции («Если некоторые А суть В, то все А суть В»). Сейчас уже нет биолога, который бы знал одинаково хорошо, на уровне лучших специалистов, морфологию рыб и физиологию бактерий, систематику ископаемых моллюсков и динамику тундровой растительности.

Надо ли удивляться тому, что получается, когда все эти люди начинают рассуждать об эволюции? Выступая с докладом один из главных апостолов «синтетической» теории эволюции, американец Эрнст Майр, утверждал, что эволюционные сдвиги начинаются с изменения в поведении. Именно оно вызывает смену в давлении естественного отбора и ведет к морфологическим переменам. Майр по профессии орнитолог. Поэтому неудивительно, что в ответ на вопрос, как быть с растениями, он лишь пренебрежительно махнул рукой. Его жест можно было понять только так, что у этих дурацких растений все не как надо.

Среди специалистов по организмам, имеющим геометрически правильные формы, популярны представления об эволюции как о геометрических преобразованиях. Биохимики мало заботятся о морфологии и уверяют, что все видообразование может быть описано в молекулярных понятиях.

В более мелком масштабе подобный «эгоистический» подход к эволюционным проблемам приобретает такой вид. Мне один раз пришлось рецензировать статью, где автор, имея небольшой материал по одному виду растений, выдвигал совершенно новую теорию эволюции всего живого. Чтобы убедиться, что я не слишком преувеличиваю, достаточно взять любой эволюционный журнал или сборник. Подобных примеров найдется сколько угодно. У «моей» группы организмов так, стало быть, и у всех так. Или в случае критики чужих взглядов: на своем материале я этой эволюционной закономерности не вижу, стало быть, ее и вообще нет.

Здесь мы подходим к любопытной аналогии. Думается, что источник многих из эволюционных правил — пресловутая неполная индукция. В общем, такой же статус имеют, скажем, народные приметы: предсказания по приметам ведь часто осуществляются и за ними нередко действительно вскрываются естественнонаучные закономерности.

Я не собираюсь, опираясь на неполную индукцию, из отдельных примеров делать вывод, что все теории эволюции вообще никуда не годятся. Я вовсе так не думаю, но все же должен заметить, что они ни в коей мере не отвечают требованиям, которые предъявляют теориям точные науки. Скорее их можно сравнить с изложенными на научном языке собраниями примет, но уже принадлежащих не простому люду, а ученым.

Я предлагаю свободным от предубеждений людям рассудить, есть ли преимущества у спора эволюционистов перед спором любителей разных примет. Если вам нравится какая-то примета, а вашему другу нет, он всегда вам сможет сказать: «А вот третьего дня твои приметы нас подвели, и мы зря парились в плащах». К сожалению, я не могу назвать ни одного эволюционного обобщения, которому нельзя было бы бросить такой же упрек. Сюда относится и знаменитый «биогенетический закон» Э. Геккеля, энергично отвергаемый многими ботаниками из-за чрезмерного количества исключений.

Палеонтологи быстро выяснили, что этот закон — грубое упрощение. Выдвигался «закон цефализации» — неуклонной концентрации нервных клеток в переднем конце тела животных с образованием в конце концов мозга вроде человеческого. Однако у некоторых динозавров нервных клеток набралось больше в области крестца, чем в голове.

Некоторые эволюционные законы трудно опровергнуть таким же путем, а точнее, их вовсе нельзя опровергнуть, ибо они носят характер уже не примет, а догматов, против которых бывает рискованно высказываться. Наиболее важный из догматов, по крайней мере для теорий эволюции, ставящих во главу угла естественный отбор, гласит: «Эволюция — это прогрессивная адаптация, и ничего больше». Это сказал знаменитый среди биологов математик Рональд Фишер, один из основоположников математической теории естественного отбора. Слабость этого догмата чувствовал еще Дарвин. «Кто может объяснить,— писал он в «Происхождении видов»,— почему один вид широко распространен и многочислен, а другой, близкий ему вид мало распространен и редок».

И несмотря на это, самый сведущий естествоиспытатель, изучивший виды той и другой страны, не мог бы предвидеть такого результата. С тех пор прошло больше ста лет, но заданные Даренном вопросы так и не имеют ответов. Ни один специалист по хвойным, зная признаки обыкновенной сосны и сосны Станкевича, не смог бы предсказать, что первая войдет в число самых многочисленных в мире деревьев, а вторая будет расти лишь в Крыму.

Еще ранние критики теории естественного отбора поняли, насколько серьезны для ее сторонников подобные затруднения. В конце позапрошлого века критик дарвинизма Н. Я. Данилевский писал: «Если мы не в состоянии в большинстве случаев решить, полезно ли какое-нибудь изменение органическому существу или нет, то какое мы имеем право устанавливать всю теорию происхождения живых существ на понятии о специальной для них пользе именно таких изменений? Ведь нельзя же в самом деле основывать общую теорию на случайных исключениях».

Упрек Данилевского остается в силе. Хотя теории приспособления (адаптация) посвящено невероятное множество статей и специальных книг, прогресс в этом направлении окажется непропорционально мал, если подсчитать затраченные усилия и полученные результаты. Впрочем, самое странное даже не это, а то, что до сих пор нет теории, которая руководила бы исследователем адаптаций и указывала бы ему, как эти адаптации обнаружить. Я пытался получить ответы на подобные вопросы у одного биолога, весьма авторитетного среди и физиков и биологов, но ответом было скорее недоумение, чем ясные высказывания. Ему казалось, что это слишком очевидно.

Нет, это совсем не очевидно, по крайней мере, для тех, кто пытается понять приспособительное значение признаков не на специально подобранных школьных примерах, большей частью действительно тривиальных (скажем, ясно, что глаза приспособлены к зрению, а ноги к ходьбе), а на всем конкретном материале, с которым приходится работать каждый день. В ботанике издавна сложилась своеобразная мода объяснять все на свете небольшим стандартным набором факторов: свет, влага, температура, почва и т. п. Когда речь заходит о цветке, то говорят об эффективности опыления и часто вспоминают ветер (для ветроопыляемых растений) или насекомых.

Все это хорошо и, может быть, так и есть. Но как собрать доказательства, на основании каких критериев выбрать одну из множества конкурирующих гипотез? У сине-зеленых водорослей есть отличающиеся от прочих клетки — гетероцисты. Какие только функции им не приписывали: фиксаторы молекулярного азота, унаследованные от далеких предков органы размножения, запасающие клетки, регуляторы образования спор и т. д. Так что же, все правы или никто не прав? Недавно один ботаник на международном симпозиуме многословно доказывал связь формы и края листа с приспособлением к свету. А я слушал и вспоминал обычный наш одуванчик, у которого куда легче найти два разных листа, чем два похожих, и все это вдоль одной дорожки от моего дома к станции метро.

Сколько было написано о том, что структура цветка контролируется насекомыми — ведущим фактором естественного отбора у энтомофильных, то есть опыляемых насекомыми растений. У некоторых видов цветки двух сортов, и, к огромному удовольствию эволюционистов, было обнаружено, что каждый из сортов опыляется лишь одним видом насекомых. Но те же эволюционисты с неудовольствием вспоминают, что другие энтомофилы поразительно неразборчивы. В. Т. Кузнецова подсчитала, что один из видов лапчатки опыляется 125 видами насекомых.

Популярные в литературе об адаптации ссылки на стереотипный и мало что объясняющий набор факторов смело уподоблю рецептам героя «Пиквикского клуба» незадачливого лекаря Боба Сойера, который за неимением других лекарств в своей аптеке всем прописывал каломель. Насколько я понимаю, от этого пациентам вреда не было, а польза случалась, хотя бы по линии психотерапии. Может быть, так же обстоит дело и с толкованиями приспособлений в эволюционных теориях. Догма требует (как врачебный долг в представлении Боба Сойера) дать такое толкование, во что бы то ни стало. Вот и даем, а доказательств не спрашивайте, сами не знаем, как их подбирать.

Автор: С. Мейен.