Редукционизм в биологии и других науках

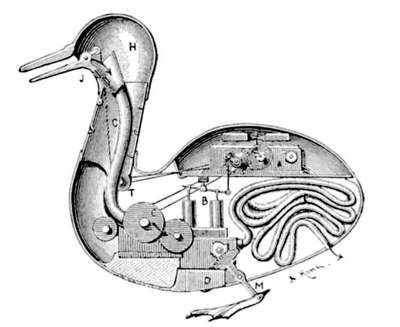

Кто будет спорить, что теоретическая биология — это хорошо? Кажется ясным, что она должна быть одновременно и математической. Есть и неплохой пример перед глазами — физика. Хотя у нее немало собственных проблем, но, полагаю, любой биолог-теоретик хотел бы поменяться заботами с теоретиком-физиком. А пока он берет физику в качестве некоторого идеала и, более того, стремится прямо перенести в биологию физическое мышление, физические понятия, физический язык. Так сложилось издавна, и не приходится удивляться, что выдвинутое еще Декартом представление об организме как об очень сложной машине неистребимо в биологической среде. А дальше, как это часто случается с людьми, смешиваются желание и действительность — намеченная программа и уже полученные результаты.

В XVII веке появилась «ятромеханическая школа» (зачаток последующей биофизики). Ее основатель Дж. А. Борелли был уверен, что ему в основном удалось свести движения животного к механическим законам. Через двести с лишним лет Э. Геккель с полной уверенностью заявил, что к концу XIX века успехи естествознания, особенно физики и химии, раз и навсегда разрешили механику таких «мировых загадок», как первоначальное зарождение жизни, проблема целесообразности живых существ, возникновение простого чувственного восприятия и сознания.

Геккель не усвоил уроков прошлого. Его книга «Мировые загадки» теперь интересна лишь историкам науки. Тем не менее, его урок для многих опять же прошел даром. Известный французский ученый, нобелевский лауреат Ж. Моно написал через 70 лет после Геккеля, что «секрет жизни», если таковой вообще есть, кроется на химическом уровне и большей частью уже открыт. «Конечный смысл всех телеологических (то есть целенаправленных) структур и функций живых существ заключен, таким образом, в последовательности радикалов полипептидных волокон…». Оказывается, что в любое время находятся люди, считающие, что наука их эпохи уже решила главные проблемы или что до решения рукой подать.

К столь же решительным заявлениям, впрочем, склонны и люди противоположных взглядов. К. Биша в XVIII веке настаивал, что в отличие от физических явлений в отношении организмов ничего нельзя предвидеть или вычислить. Философ У. Торп, уже наш современник, отмечает, что жизнь может быть уникальным явлением. Науке же для вынесения достоверных суждений нужна повторяемость, отсутствие уникальности, «об истинно единичных событиях наука ничего не может сказать».

Проблема сведения, или, как принято говорить, «редукции», биологии к физике (на худой конец — к физике и химии), что можно видеть даже из немногих примеров, унаследована нами от далекого прошлого. Любопытно, что унаследованы и умонастроения, а также способы аргументации противоборствующих сторон. Редукционисты, то есть апологеты редукции, неизменно указывают на успех физического или химического толкования какого-либо биологического явления и обычно не скупятся на обещания успехов в будущем. Антиредукционисты припоминают совершенные ошибки, вытаскивают нерешенные и якобы неразрешимые проблемы и пророчат крушение редукционистских идеалов.

Хотя дискуссия продолжается и поныне, в последние годы заметнее становится осторожность высказываний.

Смягчение дискуссии о редукционизме, наверное, связано с тем, что на антиредукционистов произвели немалое впечатление результаты физико-химического изучения жизни. Освещение химических основ наследственного кода, биохимии дыхания или мышечного сокращения не может не произвести впечатления на теоретика. Раз удалось предложить физико-химическую интерпретацию, пусть не вполне совершенную, таких сложных и исконно биологических явлений, рискованно указывать биологические феномены, к которым физика и химия никогда не подберут ключей. Но и редукционистам надо сдерживаться: слишком часто дальнейшие эксперименты или более вдумчивое теоретизирование заслуженно компрометировали их поспешные выводы.

В качестве примера не раз приводились работы известного физиолога Ж. Лёба. Он утверждал, что пресловутая свобода воли — это иллюзия, порождаемая простейшими явлениями — тропизмами (к тропизмам относятся, например, рост растения по направлению к свету или движения сперматозоида по направлению возрастающей щелочности среды). Лёб ставил эксперименты, в которых животные порой вели себя на редкость глупо. Так, гусеница, посаженная в запаянную трубку, ползла к сильно освещенному и нагретому концу, где и погибала. Как только исследователи перешли от таких экспериментов к наблюдениям в природе, от выводов Лёба мало что осталось.

Те же гусеницы, как оказалось, прячутся от яркого Солнца в тень. Загнанные в пробирку, они не могли не двигаться, а назад ползти они не умеют. Оставалось ползти вперед, чтобы там погибнуть. Известный исследователь поведения животных Р. Шовен охарактеризовал результаты Лёба как данные о патологии, а не естественной жизни организма. То, что получил Лёб, было скорее не фактом, а артефактом, то есть явлением, возникающим из-за самого исследования, навязанным организму исследователем и в норме организму не свойственным.

Как отличить факты от артефактов — одна из главных трудностей редукционизма. Это понимал еще Гёте, о чем и сообщил устами Мефистофеля:

…Живой предмет желая изучить,

Чтоб ясное о нем познанье полунить,

Ученый прежде души изгоняет,

Затем предмет на части расчленяет

И видит их, да жаль: духовная их связь

Тем временем исчезла, унеслась!

Хотя в распоряжении нынешней биологии имеется немало методов наблюдения за живыми объектами (от меченых атомов и радиоавтографии до бинокля в руках этолога), проблема разграничения фактов и артефактов остается. Во всех учебниках описано, как при делении клеток в определенный момент исчезает («растворяется») ядерная оболочка. Недавно появилось сообщение, что растворение ядерной оболочки — следствие фиксации материала химикалиями, то есть не факт, а артефакт. Это как если бы исследователь наскальной живописи доисторических времен чистил скалу, чтобы лучше видеть картину, нечаянно поцарапал бы ее, а затем изучал собственные царапины.

Есть и другие трудности на пути редукционизма. У биологов издавна принято проводить особо детальные исследования на специально подобранных объектах. Мендель выбрал горох, сейчас молекулярные биологи предпочитают кишечную палочку, а генетики — плодовую мушку дрозофилу. Но каждому организму свойственна изрядная доля уникальности. Это мы хорошо знаем по себе. Нет двух одинаковых людей. Также нет и двух одинаковых кишечных палочек, только надо взглянуть на них в электронный микроскоп. Из-за этого возникает главный парадокс редукционизма. Мы вынуждены подвергать наиболее изощренным и трудоемким исследованиям лишь отдельные особи выборочных видов. А далее полученные сведения надо распространить на все другие особи вида и на другие виды. Но как распознать тех, на кого надо все это распространять? Опираться на весь сложнейший путь изощренных исследований уже нельзя, это противоречит условию задачи. Никто этого и не делает. Идут по обычному пути классификации организмов по наиболее заметным морфологическим признакам. А это уже слишком далеко от физики. Редукционизм оказывается в странном и ложном положении. Напрашивается такая аналогия. Изобретатель посулил машину, которая избавит человека от ручного труда. Его спрашивают, откуда машина будет брать энергию, и оказывается, что колеса надо крутить ногами.

Это еще не все. Нынешняя молекулярная биология гордится своими достижениями. Одно из них — утверждение, что всем организмам свойственно принципиальное единство в передаче наследственной информации от родителей к потомкам, что решающая роль здесь принадлежит нуклеиновым кислотам и в особенности пресловутой ДНК. «Всем организмам» — звучит очень громко. А в самом ли деле всем? Откуда это известно? Никто же не изучал все организмы. Согласитесь, читающие эти строки, что ни вас самих, ни ваших домашних кошек и собак, ни бегающих по вашей кухне тараканов никто не изучал на предмет присутствия и функционирования ДНК. Изучали-то каких-то выборочных лабораторных существ, несколько десятков, от силы сотен видов, от каждого вида — некоторое количество экземпляров. Откуда же громогласное заявление — «всех организмов»? Что дает на это право?

Такое право дает все та же систематика. Именно она расположила все живые существа в обширную систему разнообразия, вскрыла в ней упорядоченность и изменчивость (и продолжает эту работу сейчас), дала нам в руки инструмент, позволяющий обойтись изучением лишь малой доли организмов, а судить о них всех. С другой стороны, та же систематика запрещает некоторые обобщения. Так, не все, изученное на бактериях, можно отнести к человеку. В царстве систематики, как в музее. Если вы пришли в египетский зал, то не ждите увидеть среди вещей, найденных в гробнице фараона, кассетный магнитофон. Не спорю, что сейчас физико-химические методы, на мой взгляд, немало помогают и систематикам, но все же роль их подсобная и всегда, на мой взгляд, останется такой.

Но и это еще не все. Мало изучить природу, надо еще записать свои наблюдения, обобщить их в понятиях, записать словами и дать почитать коллегам. Никто не может вести исследование, не обращаясь к предшествующему опыту, к трудам других исследователей. Все это связано с языком. Биологический язык вызывал немало нареканий редукционистов. Бесчисленные названия животных, растений и микроорганизмов, морфологические, физиологические и экологические термины, расплывчатость многих понятий — все это слишком далеко от строгости и относительной простоты физического языка и стоящих за ним физических понятий. Да и, по сути дела, от биологического языка надо избавляться, если мы заявляем, что в живой природе нет ничего, выходящего за пределы физических и химических законов.

Теоретики редукционизма это поняли давно. К сожалению, и здесь были смешаны желания и возможности, программа и результат. Известные философы-позитивисты Р. Карнап, М. Шли и их единомышленники еще в двадцатых — тридцатых годах ХХ века провозгласили возможность изложения на чисто физическом языке таких биологических понятий, как клеточное деление, рост, регенерация, и многих других. Дальше обещаний и отдельных частных попыток дело, однако, не пошло. Хотя это само по себе и не свидетельствует, что редукционистские программы безнадежны, но самостоятельность биологического языка от физического и химического — лучший показатель того, насколько скромны успехи редукционизма в попытке свести биологию к физике и химии.

Проблема приведения биологических понятий и терминов к физическому идеалу возвращает нас к проблеме классификации теперь уже не только самих организмов, но и их частей, их свойств и их отношений друг с другом и окружающей природой. За каждым термином стоит некое понятие, а что стоит за понятием? Несколько упрощая дело, можно сказать, что за понятием стоит некая классификационная единица. Значит, заменить биологический язык физическим нельзя, не отказавшись от биологических классификаций, идет ли речь о классификации организмов на виды, роды, семейства и так далее, вплоть до царств, или о расчленении организмов на части, установлении их свойств и отношений. К сожалению, здесь физика почти ничего не может предложить биологам. Ее язык слишком беден, а это значит, что физические классификации тоже слишком бедны. Ими нельзя отразить богатство и разнообразие живого мира. Может быть, положение изменится в будущем, но это — весьма отдаленное будущее.

Последняя трудность «офизичивания» биологии, о которой надо упомянуть, пожалуй, стоит всех предыдущих. Если уж «офизичивать» науку о живой природе, то нельзя забывать и о человеке, которому, как известно, свойственно ошибаться. Дело не только в том, что он может ошибаться в наблюдении и собирать артефакты вместо фактов. Человек делает в ходе исследования нечто худшее. Он привносит в исследование заранее заготовленные схемы, в которые заталкиваются специально подобранные факты, а на все противоречащее человек может неумышленно закрыть глаза. Человеку свойственно делать поспешные выводы или, наоборот, не делать никаких выводов по недомыслию. Как избавиться от всего этого?

Для избавления от неточности языка и мышления предлагалось признавать действительными и осмысленными лишь наблюдаемые физические параметры живых существ, данные в непосредственном опыте, «в ощущении», а не косвенные соображения, получаемые путем сложных рассуждений. Опыт и ощущения, конечно, очень хороши. Очень часто они нас не обманывают. Иногда все же именно они нас подводят. Надо научиться отличать достоверное наблюдение от недостоверного. И единичные рецепты из-за непредвидимого разнообразия опыта ничего не дадут. Нужна развитая теория, которая, очевидно, должна включать и теорию психофизиологического восприятия у человека. Нет нужды объяснять, что построить такую теорию без помощи биологии, в частности теоретической, невозможно. Теоретической же биологии, которая устроит редукционистов, пока нет. Именно ее и требуется создать, и именно из-за ее создания разгорелся сыр-бор. Складывается замкнутый круг. Для создания теоретической биологии, удовлетворяющей физикалистским идеалам, нужна психофизиологическая теория восприятия, а для этой, в свою очередь, нужна теоретическая биология. Как вырваться из этого круга, неизвестно.

Что же делать? Решение возникшей проблемы искали по двум путям. Одни предлагали наделять неживую материю предбиологическими и предпсихическими свойствами. В защиту «протопсихических свойств» атомов приводились такие рассуждения по аналогии. Современная ядерная физика не в состоянии вывести гравитационные силы из известных свойств атомов и элементарных частиц. Гравитация, с точки зрения ядерных сил, непредсказуема, поскольку сила тяжести примерно в 10-38 раз меньше электромагнитных внутриатомных взаимодействий. Гравитационные силы мы можем учитывать лишь в больших массах атомов. Для проявления сознания, как и гравитационных сил, необходимы некоторые минимальные скопления вещества и его специфическая упорядоченность. Протопсихические свойства атомов преобразуются в психические свойства слагаемых ими тел. Эта идея довольно стара. Еще в XVIII веке Ж. Б. Робине писал, что органическая жизнь является скрытой сущностью неорганической природы.

Чаще исследователи шли вторым путем. Помимо физических сущностей, они допустили к рассмотрению и самостоятельные, несводимые к физическим, биологические сущности. Это то, что сейчас принято называть концепцией «уровней организации». Одним из родоначальников нынешней концепции уровней организации, видимо, можно считать Р. Декарта, признававшего два конечных, полностью независимых типа субстанций — душу и тело. Животных он считал лишь чрезвычайно тонко устроенными машинами. В каком-то смысле в противовес этим взглядам, а по существу — в их развитие появились виталистские концепции, отстаивающие независимость живой и неживой природы.

Удивительным образом, опять же в противовес теперь уже витализму, количество таких уровней стало множиться, а не сокращаться. Разными уровнями организации в живой природе считают, скажем, атомный, молекулярный, клеточный, организменный, популяционный, крупных экосистем вплоть до биосферы в целом. Говоря о разных уровнях, исследователи имели в виду прежде всего то, что явления одного уровня принципиально отличаются от явлений других уровней и не могут быть к ним сведены.

Все было бы хорошо, не будь трех досадных вопросов: 1) сколько же существует уровней организации, 2) почему вообще уровни возникают и 3) как объяснить, что на более высоких уровнях возникают свойства, отсутствующие на уровнях более низких.

Что значит самостоятельный уровень? Это, ответят вам, некий аспект действительности, для которого свойственны свои закономерности, которые нельзя вывести из закономерностей других аспектов, других уровней. Критерий кажется разумным, хотя несводимость закономерностей одного уровня к закономерностям других уровней обычно трудно или невозможно убедительно продемонстрировать. Но мало ли что к чему несводимо! Я могу изучать реакции подсолнечника на Солнце. Он крутит за ним следом головой. Это закономерность или нет? По-моему, да. Для подсолнечника это закономерность. Для ландыша она недействительна. Что же теперь, считать, что подсолнечник — один уровень, а ландыш — другой?

Или пример из другой области. Если неглубоко порезать палец, то кожа скоро полностью восстанавливается, порез зарастает. Если же повредился зуб, то дупло, к сожалению, уже не зарастает. И то и другое вполне закономерно повторяется. Так что же, ткань кожи и ткань зуба со своими закономерностями — тоже разные уровни организации? Сколько же надо навыделять таких уровней, если строго придерживаться правила о выделении уровней, руководствуясь несводимостью закономерностей?

Получается, что проблема выделения уровней сводится к проблеме классификации организмов и их расчленения на части — любые, вплоть до атомов. И никакой особой проблемы уровней, помимо проблемы создания объективной, естественной системы организмов и их столь же естественного членения на части, не существует. То же можно сказать и о надорганизменных уровнях организации.

Если вопрос о числе уровней, таким образом, исчезает и сводится к традиционным биологическим исследованиям, то второй вопрос — о причинах возникновения разных закономерностей на разных уровнях остается, хотя и преобразуется. Вместо него возникает несколько иной: почему вообще организмы разбиты на систематические группы и почему они состоят из тех или иных частей, почему у них та, а не иная физиология и экология? Нетрудно заметить, что все перечисленные вопросы ставит перед собой не только биология, но и любая другая наука.

К чему же мы пришли? Какие уроки должна извлечь биология из многолетней дискуссии о редукционизме? Если редукционизм плох, то что предложить взамен? Не вернуться ли к временам, когда чуть ли не основная масса биологов занималась систематикой? Может быть, надо притормозить стремительное развитие молекулярной биологии, биофизики и биохимии?

Нельзя сказать, что редукционизм плох. Он просто недостаточен. Физико-химические методы хороши для решения некоторого круга задач, крайне важных, но не исчерпывающих всех проблем биологии. В основе редукционизма как философского мировоззрения лежит убеждение, что для познания организмов надо идти от более простых компонентов организма к более сложным, от более мелких частей к более крупным, от части к целому. Антиредукционисты обычно возражают против такого подхода и указывают, что части определяют не все свойства целого, есть еще так называемые «целостные свойства».

В пояснение этой мысли приводят, например, такую аналогию. Мы не можем понять свойств музыкального произведения, изучая отдельные звуки и такты. Сходные явления можно найти и в биологии. Изучая отдельные особи, этолог не может предсказать, как они поведут себя вместе.

Против изучения целостных свойств возражать не приходится. Некоторые явления можно понять, лишь наблюдая организм целиком. Все же наука вынуждена даже эти целостные свойства изучать порознь, а такая операция — уже редукция. Иными словами, редукционистские приемы исследования, видимо, неизбежны. Кроме них, наука ничего предложить не может. Подлинно целостное восприятие мира, по-видимому, невозможно в рамках науки, по крайней мере, с ее современными традициями, и принадлежит другим сферам человеческого познания, прежде всего искусству. Поэтому стоит обсудить вопрос, не является ли нынешняя наука в самом своем основании редукционистской. Если да, то редукционисты и их противники в сфере науки будут отличаться не тем, что одни — поклонники редукционизма, другие же — ненавистники. Все будут поклонниками, хотя и в разной степени, одни — явными, а другие — неосознанными.

Впрочем, эта разная степень поклонения порождает отличающиеся способы мышления. Одни — крайние редукционисты — основное внимание обращают на то, как из более мелких механизмов возникают более общие, как влияют части, начиная с молекул, на свойства целого организма. Эти люди начинают с физики и химии и отсюда двигаются к целому организму. Другие — их можно назвать «скрытыми редукционистами» (хотя сами они называют себя антиредукционистами), идут как бы встречным путем. Их интересует, прежде всего, то, что иногда называют «нисходящим детерминизмом»,— как целое влияет на свойства частей, а точнее, как изменяются части в зависимости от положения в целом.

Нисходящий детерминизм не ограничивается биологическими объектами. Это одно из общих свойств мира, давно отмеченное философами. Свойства вещей проявляются не безотносительно к чему-либо, а в отношениях, в том числе в материальных взаимодействиях с другими вещами. Например, для того, чтобы проявилась текучесть воды, надо поместить ее в систему с гравитационным полем при определенных температуре и давлении. Но именно в биологии эффекты нисходящего детерминизма особенно демонстративны. В генетике хорошо известен «эффект положения» — разные проявления гена в зависимости от его положения в хромосомах.

Эмбриологи прекрасно знают, что судьба какой-либо части зародыша зависит не столько от ее собственных свойств, сколько от положения в целом зародыше. На достаточно ранних стадиях эмбрионального развития части зародыша можно хирургическим путем менять местами без видимых последствий для взрослой особи. Части разовьются в нужный орган в соответствии с занятым ими новым местом. Одно и то же животное в зависимости от ситуации может быть дружелюбным и агрессивным. О том, как сильно зависят свойства организма от его отношений с экосистемой, видимо, можно не говорить. К сожалению, огромная роль нисходящего детерминизма не всегда достаточно учитывается. Например, не раз высказывалось мнение, что вода в море и вода в теле рыбы — не одно и то же вещество, но я не знаю, в какой мере учитывают такую возможность биохимики в своих повседневных исследованиях.

Суммируя трудности редукционизма, я задавал и риторический вопрос: не надо ли вернуться к временам господства систематики? В самом деле, без сильной поддержки систематики и других традиционных разделов типологии физико-химические средства изучения загадок жизни не оправдывают возложенных на них надежд. Какие бы тонкие механизмы жизни мы ни изучили с помощью сверхсовременной аппаратуры, нам не интересно относить полученные результаты лишь к тем существам, которые попали на лабораторный стол. Как-то надо эти сведения распространять дальше на все множество разнообразных организмов. От молекулярной машины рано или поздно надо переходить к формам организмов, их поведению и месту в экосистемах.

Но тогда потребуется перестройка самих принципов систематики и обслуживающих ее традиционных дисциплин. Поиск закономерностей в изменчивости, умение представить эти закономерности в точной и строгой форме, поддающейся математическому анализу,— по-видимому, единственный путь кристаллизовать в стройные теории те горы сыпучего фактического материала, о которых шла речь в начале статьи. Только тогда удастся соединить главные направления в нынешней биологической науке — молекулярную биологию с ее тончайшими физико-химическими методами и традиционные дисциплины — систематику, морфологию, физиологию и экологию. В этом соединении растворится, исчезнет давняя проблема редукционизма.

Автор: С. Мейен, доктор геолого-минералогических наук.