История науки: от кроманьонца до Кеплера, от Кеплера до наших дней

В наши дни все чаще раздаются голоса о том, что мы стоим на пороге новой революции в науке или даже находимся в разгаре такой революции. Но бывают ли вообще в науке перевороты, меняющие все ее существо? Оказывается, все-таки бывают. По моему мнению, были, по крайней мере, два таких переворота, и кажется, что сейчас начинается третий. Каждый из двух произошедших переворотов соответствовал появлению нового метода научного познания. Этому событию неизменно предшествовал длительный период бессознательного накопления исходного материала — задач, которые не удавалось решить старым методом, и компонент нового метода. А родившись и созревая, новый научный метод изменял лицо всей науки и долгое время доминировал в ней — до появления следующего метода.

Первый метод познания — назовем его дедуктивно-аксиоматическим — зародился в глубокой древности, созрел в Древней Греции и породил математику, первую науку в истории человечества. Второй — назовем его методом проверяемых гипотез,— сложившись к XVII веку, породил современную физику и букет родственных ей наук, в целом именуемых естествознанием.

Автору статьи представляется, что сейчас мы присутствуем при начале становления третьего метода познания — метода множественных гипотез, который обещает поставить на твердую основу все науки о самоорганизующихся системах.

Чтобы лучше представить себе, как может протекать этот новый, третий виток спирали познания, есть смысл рассмотреть ее первые два витка, обращая внимание не столько на процесс накопления новых научных фактов, сколько на саму логику развития науки, а затем попытаться продолжить в будущее подмеченные закономерности.

От кроманьонца…

Первым этапом в истории научного познания естественно считать само возникновение науки. Хотя истоки этого события теряются в глубине тысячелетий, все же о нем известно многое.

Видимо, первым камнем, сдвинувшим лавину, было осознание людьми причинно-следственных связей между явлениями. Речь идет именно об осознании такой связи, потому что бессознательное ее использование свойственно даже высшим животным. Ведь выработка условного рефлекса — это и есть простейший тип установления связи между причиной и следствием. Но у животного каждый новый рефлекс вырабатывается независимо от предыдущих, а человек благодаря наличию развитого языка способен формулировать общие понятия, абстрагируясь от нескольких частных примеров, и применять эти понятия ко многим новым ситуациям.

Как только людьми была освоена схема: «событие Б произошло, потому что (до него) произошло событие А»,— сразу выяснилось, что такая простейшая связка позволяет отлично упорядочить почти весь человеческий опыт. Не надо теперь запоминать все события, достаточно помнить немногие основные факты — «причины» — и уметь выводить из них все остальные факты с помощью причинно-следственных переходов.

Это искусство вывода позднее получило название логики. Ввиду своей высокой результативности и сравнительной простоты, логика получила широкое развитие уже в античную эпоху, и в IV веке до н. э. Аристотель написал свой знаменитый трактат «Логика», тем самым оформив логику как науку — первую науку в истории человечества.

Итак, конец первого этапа в развитии научного познания мы можем датировать довольно точно. К сожалению, предыстория этого этапа датировке не поддается — мы не можем установить, где, когда и как были впервые придуманы понятия «причина» и «следствие». Дело в том, что все древнейшие и понятные нам памятники человеческой мысли — живые и мертвые языки, а также мифы и обряды примитивных народов — уже отражают действительность в терминах причин и следствий. По-видимому, все эти памятники моложе десяти тысяч лет. Более древний этап осмысления действительности (если он и был, как считают, допричинно-следственным), возможно, отражен в искусстве. Но дешифровка «языков» древнего искусства делает только первые шаги, и раскрыть нам тот мир пока не может.

Нетрудно заметить, что причинно-следственная идеология предъявляет ученому два требования: умения выводить следствия из причин и умения правильно выбирать исходные предпосылки (первопричины). Набор исходных предпосылок (основных понятий и постулатов) в данной области знания называется семантикой этой области. Термин «семантика» гораздо менее знаком широкому читателю, чем термин «логика», и причина этого проста — если искусство логического вывода приносило отличные плоды еще в древности, то искусство правильного выбора исходных предпосылок до наших дней не вылезло из пеленок. Не зря современные математики и физики (и многие биологи) дружно утверждают, что «самое трудное и полезное в науке — это вводить новые определения, вытекающие из существа дела».

И вот, из-за таких слабых успехов в технологии выбора первопричин, в причинно-следственном познании издавна произошел раскол — разделились индуктивный и дедуктивный методы познания. Первый из них (более простой и древний) допускает введение в процессе работы новых предпосылок для объяснения новых явлений. Второй же требует логического объяснения всех изучаемых явлений на основе заранее определенного, замкнутого набора исходных предпосылок; придумывать новые запрещается. Первоначально преобладал, конечно, индуктивный метод познания, а дедуктивный служил лишь подспорьем к нему.

Интересный пример сочетания этих двух методов дает нам юриспруденция мексиканских индейцев, описанная в этнографических работах Леви-Стросса. В таком суде обвиняемый должен убедить судей, что его непонятные или дурно истолкованные поступки на самом деле с неизбежностью вытекают из некоторого «знаменья свыше». Таким знаменьем могут послужить любые необычные явления природы. В объяснениях обвиняемого только логика вывода должна быть безупречной, а в привлечении и истолковании явлений природы он вполне свободен. Более того, в ходе судебного разбирательства он может менять исходные предпосылки своего объяснения, и это не ставится ему в вину. Например, если обвиняемый не сумел обосновать свое поведение ссылкой на очень сильную грозу накануне, то он может попытаться связать его с тем, что в тот день охотники племени впервые убили пуму, или с тем, что жена вождя родила близнецов. Такое изобретение новых сущностей может продолжаться долго — пока одна из гипотез обвиняемого не убедит судей или пока у них не лопнет терпенье, а терпенья у индейцев хватает!

Такой суд напоминает современные конференции по физике элементарных частиц, где налицо груда экспериментальных фактов, которые никто не умеет логически увязать между собой; и все физики жаждут услышать сколь угодно экстравагантную теорию, лишь бы она не противоречила известным физическим законам, устанавливала связь внутри большой группы разнообразных фактов и предсказывала какие-нибудь новые явления. При этом слушатели так же терпимы к перескакиванию докладчиков от одной исходной гипотезы к другой, как индейские судьи. Но это — попутное замечание.

Новый дедуктивный метод познания сумел вытеснить прежний индуктивный метод из тех разделов естествознания, где сравнительно рано удалось методом стихийных проб и ошибок выработать адекватную семантику, то есть удобный набор исходных понятий, позволяющий коротко и понятно описывать весь круг изучаемых явлений. Это произошло в IV—III веке до н. э. в логике, а затем — в арифметике и в геометрии. «Логика» Аристотеля и «Начала» Евклида — бессмертные памятники этой первой крупной победы научной мысли, когда были созданы первые замкнутые дедуктивно-аксиоматические системы, успешно описывающие (то есть моделирующие) большие группы явлений реального мира. Так началась настоящая наука.

Тот факт, что именно логика, арифметика и геометрия первыми оформились как науки, не означает, конечно, что эти области знания — самые важные для людей. Они — всего лишь наиболее просты с точки зрения потребной для них семантики (набора основных понятий). Не случайно также, что геометрия созрела на сто лет позже, чем логика,— каждому ясно, что система понятий в геометрии гораздо богаче, чем в логике.

Любопытно и то, что дедуктивно-аксиоматический метод не имел больших успехов за пределами логики и математики. Хотя в Древней Греции одновременно с геометрией и под ее влиянием были созданы многочисленные различные философско-естественнонаучные системы, то есть модели мира, в том числе «Физика», «Зоология» и социологические труды того же Аристотеля, но никаких переворотов в физике, биологии и социологии не произошло.

Причина ясна: основные, исходные понятия, потребные для этих областей знания, оказались слишком сложными, чтобы их можно было угадать методом простого стихийного поиска. Образно говоря, для построения этих новых научных зданий нужны были такие кирпичи, которые не вылепишь голыми руками и не обожжешь на простом костре.

Подводя итоги первого научного переворота, можно сказать, что он, в плане результатов, породил первый (довольно скромный) букет наук о различных аспектах реального мира, а в плане идей — создал первый научный метод познания природы: метод дедуктивно-аксиоматический, или, иначе, «догматический». Суть этого метода в том, чтобы сначала правильно угадать семантику изучаемого круга явлений (ввести основные понятия и догмы — аксиомы), а затем на этой основе посредством логического вывода получить ответы на все интересующие нас вопросы.

Однако сам этот метод не дает ответа на вопрос: как установить исходные понятия? Как определить их круг?

Эпоха Кеплера и Ньютона

Второй переворот в науке приурочен к XVII веку. Хотя этот момент довольно близок к нашему времени, тем не менее, представления о существе этого события бытуют самые разнообразные.

Все согласны с тем, что «возникло экспериментальное естествознание, и на основе его оформились как науки физика и химия, а позднее — также биология». Но чем отличается идеология ученого-экспериментатора от идеологии ученого — приверженца старого дедуктивно-аксиоматического метода? Ради какой цели первый из них ставит эксперименты и почему второй этого никогда не делал?

Многие считают, что источником эксперимента является одно только любопытство: «попробуем и посмотрим, что получится?» Но тот, кто так рассуждает,— еще не ученый, а только дилетант. Всякий ученый имеет одну главную цель — построить удобную теорию, систематизирующую весь изучаемый круг явлений, а для этого нужно придумать подходящую семантику — ввести набор понятий, удачно отражающих существо дела. Но как придумать эти понятия? Здесь и проявляется разница между ученым-«догматиком» и ученым-экспериментатором.

Первый знает только один способ поиска исходных понятий — угадывать их, положившись на свою интуицию. Второй же знает, что даже неверная предпосылка может оказаться полезной для построения правильной научной теории, если воспринимать ее не как догму, а как гипотезу.

Здесь и заложено главное отличие нового научного метода — метода проверяемых гипотез — от прежнего догматического метода познания.

Именно, было замечено, что так называемую догму (постулат, определение, аксиому) можно не только изобретать и упорно держаться за нее, либо решительно ее отвергать, но можно понемногу изменять ее в зависимости от результатов ее применения.

Такая «текучая» догма называется уже гипотезой. Выражаясь современным языком, можно сказать, что главным научно-методологическим открытием XVII века было установление обратной связи между научной семантикой и практикой познания. Ведь изобретать определения и постулаты и ставить опыты люди умели задолго до этого, но никому не приходило в голову, что сочетание этих двух родов деятельности может дать новый метод описания изучаемых явлений — не посредством однократного угадывания истины, а путем последовательного приближения к этой истине, начиная, быть может, и с неверных предпосылок.

Конечно, работать с помощью нового метода проверяемых гипотез, то есть по схеме: «гипотеза — проверочное наблюдение или эксперимент — новая гипотеза — новый эксперимент —…» ничуть не легче, чем с помощью старого догматического метода.

Пожалуй, даже труднее — ведь приходится многократно насиловать свое воображение, заставляя его отбрасывать только что придуманные, столь любезные сердцу гипотезы и измышлять вместо них новые. Кроме того, приходится учиться искусству постановки опытов — это искусство до той поры не входило в список добродетелей ученого, а было уделом ремесленников. Поэтому метод проверяемых гипотез был встречен в штыки большинством ученых-«догматиков», и спасла его только его поразительная эффективность во многих областях, где дедуктивно-аксиоматический метод был бессилен.

Бездна труда была затрачена учеными (дедукционистами) за две тысячи лет — от Левкиппа до Буридана — для уяснения законов механического движения — и почти без толку. Аристотель утверждал, что «тело тем быстрее падает на землю, чем оно тяжелее» — и ему даже в голову не приходило усомниться в силе своей интуиции или просто приказать рабу сбросить одновременно два разных ядра с высокой башни и посмотреть, как они будут падать. Такой опыт произвел только Галилей в XVII веке — и сразу рухнула теория Аристотеля.

Легенда гласит, что Аристотель умер от огорчения или даже покончил с собой, не сумев объяснить морские приливы. А Ньютон объяснил их на нескольких страницах своей «Натуральной философии». Правда, для этого ему понадобились три вещи: во-первых, изобрести математический анализ (но ведь уже Архимед вплотную подошел к этому!); во-вторых, предположить, что один и тот же тип сил (тяготение) регулирует механическое движение любых удаленных друг от друга и не сталкивающихся тел (но эта идея бытовала и в Древней Греции); и в-третьих, нужно было иметь в сформулированном виде три закона Кеплера, описывающих движение планет вокруг Солнца.

Вот здесь-то и «зарыта собака»: прежде чем вывести эти законы из наблюдений Тихо Браге, Кеплеру пришлось проверить 19 вариантов возможного движения планет! Так истязать свою интуицию дедукционисты были неспособны — и поэтому они не сумели создать научное естествознание, а экспериментаторы сделали это за один век. В XVII—XVIII столетиях рядом с почтенной математикой встали на прочную основу физика, химия и физиология — первый раздел биологии, где оказалось возможно ставить активные эксперименты и тем самым проверять гипотезы гораздо быстрее, чем посредством пассивных наблюдений.

Важно отметить, что метод проверяемых гипотез заметно изменил представление ученых о целях научной теории. Если ученый-дедукционист уверен, что теория, более или менее удачно увязывающая между собой большую часть изучаемых явлений, наверняка истинна и единственна, то экспериментатор знает по опыту, что объяснить группу заранее известных фактов можно на основе разных гипотез, которые могут исключать друг друга и среди которых может не быть истинной. Отбор истинной гипотезы из многих альтернатив ведется по новому критерию: какая гипотеза удачнее других предсказывает новые факты — либо не известные ранее, либо такие, которые не были учтены при выработке гипотезы, ибо казалось, что они не имеют отношения к изучаемому кругу явлений.

В то время, как ученый-дедукционист стремился логически систематизировать заранее ограниченный набор фактов, экспериментатор хочет построить гипотезу, способную к экспансии в область неведомого, и в этой способности видит главную ценность научной теории.

Такой переход от науки объясняющей к науке предсказывающей есть, видимо, самый важный плод метода проверяемых гипотез — в плане идей. В плане же результатов — метод проверяемых гипотез революционизировал все те области естествознания, где выполнены следующие условия:

- старый догматический метод Познания оказался неэффективен;

- изучаются повторяющиеся воспроизводимые явления — только в этом случае можно, наблюдая повторение явления, корректировать гипотезу;

- сложность явлений не слишком велика — это необходимо для того, чтобы из небольшого множества изобретаемых нами гипотез и поправок к ним хотя бы некоторые оказывались верными;

- не обязательное, но желательное условие: возможность проведения активных экспериментов наряду с наблюдениями природных явлений.

Рассмотрим некоторые науки через призму этих условий. Большая часть физики удовлетворяет всем перечисленным условиям; именно поэтому физика на протяжении последних 300 лет была настоящей царицей наук. Но теперь в физике появились два трудных раздела: физика элементарных частиц и космология (с космогонией).

Первая из них чем дальше, тем сложнее (пункт третий), и поэтому стала «горячей точкой» науки, остро нуждающейся в новом научном методе.

Космология, очевидно, пока не может даже мечтать о выполнении четвертого условия и испытывает большие трудности (пункт второй), ибо жизнь человеческая слишком коротка сравнительно с жизнью звезды или галактики. Эту трудность удается, правда, частично обойти ввиду многочисленности и разновозрастности наблюдаемых звезд. Далее, трудности космологии и космогонии (пункт третий) оказались столь велики, что преодолеть их самостоятельно не удалось.

Помощь пришла со стороны: возникшая в XX веке ядерная физика снабдила астрономию новыми понятиями и моделями, которые позволили нам понять структуру и эволюцию звезд. Оказалось, что звезды светят и греют только потому, что четыре протона могут в итоге определенного цикла реакций слиться в альфа-частицу, масса которой меньше суммы их масс; избыток массы превращается в энергию электромагнитного излучения, которое нас освещает и согревает.

Однако основной вопрос космогонии — рождение нашей Вселенной (метагалактики) в «большом взрыве» и ранний этап ее эволюции — остается пока весьма темным местом; здесь наука о мегамире — Вселенной — тесно сближается с наукой о микромире — физикой элементарных частиц, и обе они испытывают острейший семантический голод (то есть их понятия недостаточно хорошо отражают существо дела). Так что космология и физика элементарных частиц суть две грани общей «горячей точки» науки.

Заметим, что пример, когда ядерная физика помогла звездной астрономии, в двух отношениях поучителен: во-первых, видно, что импорт доброкачественных понятий из более развитых ветвей науки в слабо развитые ветви может иногда оказаться весьма плодотворным; во-вторых, мы видим, что чем богаче запас понятий исследователя, тем легче ему выработать правильную гипотезу и придумать для ее проверки такой эксперимент, который он был бы в силах провести. При этом не очень важно, откуда исследователь черпает свои понятия — из той области науки, которой он непосредственно занимается, или из других, более развитых областей, лишь бы эти понятия работали.

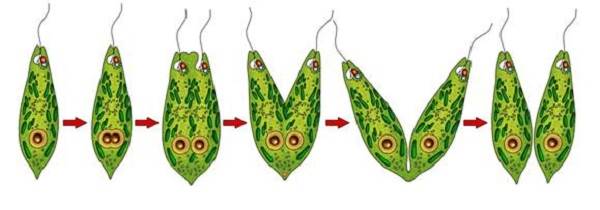

В биологию метод проверяемых гипотез проникал медленно. Только в физиологии и в селекции оказалось сравнительно легко проводить активные эксперименты и удалось изобрести ряд адекватных понятий; но семантически простых разделов — таких, где удалось бы изобрести всю потребную семантику,— в биологии не нашлось совсем. Неудивительно, что разговоры о «биологическом буме» начались только в пятидесятых годах прошлого ХХ века.

Нетрудно заметить, что в современной биологии совсем немного лидеров — это генетика, молекулярная биология и, в последнее время, цитология. В то же время всюду, где мы сталкиваемся с так называемыми самоорганизующимися системами,— например, в этологии и в проблеме зарождения жизни — положение совсем иное. Также видно, что успехи генетики со времен открытия генотипа Менделем возможны стали только из-за сравнительной доступности эксперимента в области селекции, а в основе нынешних успехов молекулярной биологии и цитологии лежит богатый запас «импортных» понятий и методов современной физики и химии.

В самом деле, механизм генетического кода выглядит как естественный, хотя и неожиданный раздел химии макромолекул, а современные «молекулярщики» и цитологи открыто говорят, что «природа, создавая жизнь, сделала уйму замечательных открытий в области физики твердого тела, а мы сейчас медленно и натужно переоткрываем ее достижения» (М. Дельбрюк). Однако, создавая жизнь, природа не ограничилась одними только физическими и химическими открытиями, но также открыла множество интереснейших эффектов в области самоорганизующихся систем, и перед этими эффектами современная биологическая наука пасует, не создав пока принципиально новых представлений, чтобы их успешно моделировать.

В цитологии, например, все идет сравнительно гладко, пока мы изучаем (физическими и химическими методами) строение хромосомы или клеточной мембраны. Напротив, процесс деления клетки понятен нам сейчас не более, чем было понятно лунное затмение древневавилонскому астроному. Он часто наблюдал это явление и мог составить подробное его описание, даже расписание. Но не умел построить глобальную модель системы «Земля — Луна — Солнце» хотя бы в виде трех шаров, вращающихся в одной плоскости. Поэтому для вавилонянина оставалась непонятной связь между лунными затмениями, фазами Луны, пепельным светом Луны и изменениями высоты приливов. Так и мы сейчас имеем хорошие кинограммы деления клетки, — но ни одна особенность этого процесса до сих пор не была теоретически предсказана!

Есть набор локальных моделей, описывающих некоторые «детали» клетки (рибосомы, мембраны, хромосомы) и наиболее простые процессы, протекающие в ней,— но наша семантическая бедность пока что не позволяет нам построить глобальную модель клетки, которая бы связала расписание макропроцессов в ней (деление, синтез ферментов и другие) с молекулярными механизмами, их вызывающими. А теория самоорганизации, призванная навести мост через эту пропасть, еще не создана и не может быть создана, пока для нее нет базы в виде достаточно богатой практики построения самоорганизующихся систем.

Стоит также вспомнить популярный и ныне афоризм, приписываемый Фарадею: «Если я в физике чего-либо не понимаю без математики, то и с математикой не пойму». Пожалуй, яснее не выразить — главным содержанием переворота в физике было вызревание сугубо физического круга понятий, а импорт математических представлений играл лишь вспомогательную роль. В то же время трудно представить себе современного биолога, который бы заявил, что если он не понимает чего-либо в биологии без физики, химии и математики, то и с ними не поймет.

Мы видим, что наука ныне задержалась на пороге двух новых миров: мира элементарных частиц и мира самоорганизующихся систем. Причина одна и та же: мы не можем построить доброкачественные исходные модели изучаемых явлений, которые бы хорошо объясняли всю совокупность известных фактов и предсказывали много новых экспериментально наблюдаемых эффектов. Кроме того, в обоих мирах встречается (а во втором — даже преобладает) такая ужасная вещь, как невоспроизводимые или даже уникальные явления (метагалактика, биосфера, человечество), с которыми классическое (физическое) научное мышление вообще не умеет обращаться.

«Иные вещи непонятны нам не потому, что наши понятия слабы, но потому, что вещи эти не входят в круг наших понятий»,— афоризм Козьмы Пруткова очень тут подходит.

Хорошо бы изобрести некую технологию искусственного расширения круга наших исходных понятий и ввести большое количество новых понятий и законов, верно отражающих существо изучаемых нами явлений. Можно надеяться, что в этом случае мы сумели бы построить доброкачественные исходные гипотезы (модели) исследуемых объектов, а затем усовершенствовать их с помощью привычной уже техники проверяемых гипотез.

Но возможна ли технология целенаправленного искусственного расширения круга исходных, основополагающих понятий и может ли она приносить хорошие плоды? Да и не работает ли уже где-нибудь такая технология?

Представьте, работает! В математике она живет уже более ста лет и сейчас понемногу проникает и в физику. Давайте разберемся: что же произошло с математикой в XIX веке?

А что в математике?

Все началось с изобретения неевклидовых геометрий. Они произвели в математике фурор, и не мудрено: ведь если существуют несовместимые с геометрией Евклида, но столь же непротиворечивые и содержательные геометрии Лобачевского и Римана, то приходится сделать вывод, что классическая геометрия — не есть единственно истинная наука об определенной группе свойств реального мира.

Сначала эффект этого открытия был деморализующий — математики пришли к выводу, что их наука не имеет никакого отношения к естествознанию, а физики решили, что математики играют в игрушки, никому, кроме них самих, не нужные. Но хорошо ли, плохо ли, а в итоге математика на полвека получила возможность развиваться в изоляции, не связывая себя внематематическими приложениями. И за эти полвека в математике произошел переворот, который естественно разделить на две эпохи — разделения (до 1870 года) и воссоединения (до 1900 года). Проследим за этим переворотом на примере геометрии. В первую эпоху геометрия расщепилась на несколько независимых формальных теорий, каждая из которых по-своему отражала общую для них всех группу свойств физического мира, наподобие того, как лупа, бинокль, радиотелескоп и электронный микроскоп дают нам разные, несовместимые изображения реальных объектов.

Каждую из этих теорий можно рассматривать как особый замкнутый «геометрический мир». Такой мир развивается по своим собственным законам (как было с классической геометрией со времен Пифагора до Лобачевского и позже), но он по своему содержанию значительно беднее физической картины мира и со временем неизбежно застывает. Если бы между разными «геометрическими мирами» в ходе их независимого развития не возникали новые связи, то судьба геометрии (и всей математики) была бы поистине печальна и подобна «тепловой смерти Вселенной», о которой заговорили тогда же — в середине XIX века.

К счастью, эпоха разделения сменилась эпохой нового объединения. В 1872 году Ф. Клейн изобрел новое общее определение «геометрического мира», которое позволило рассматривать все разнообразные геометрии с единой точки зрения. Именно Клейн предложил считать основным объектом геометрии любое пространство X вместе с некоторой отмеченной группой его преобразований Y и изучать все те свойства X, которые не изменяются при всех преобразованиях из группы Y. Например, для евклидовой стереометрии в качестве X надо взять трехмерное координатное пространство, а в качестве Y — группу всех сдвигов, поворотов и отражений этого пространства.

Такое новое толкование основных задач геометрии не только вернуло ей утраченное было единство, но и стимулировало ее бурное развитие, ибо сразу встал ряд новых интереснейших вопросов, которые раньше не приходили в голову математикам, ибо не было подходящих понятий для их формулировки.

Для примера: если X — обычное трехмерное пространство, то, наряду с группой всех его вращений, отражений и сдвигов (определяющей евклидов геометрический мир), можно рассматривать а) группу всех его непрерывных преобразований, б) группу всех его линейных преобразований, в) группу всех его гладких преобразований, сохраняющих объем фигур, г) группу таких преобразований, при которых координаты точки изменяются по формулам — многочленам. Соответствующие геометрические миры называются: «топология», «линейная геометрия», «эргодическая геометрия», «алгебраическая геометрия»; свойства этих миров и изучает современная геометрия.

Как видно, кругозор геометрии колоссально расширился. Современная геометрия ставит и решает такие задачи, которые нашим предшественникам (даже сто лет назад) и не снились. И каждая решенная задача порождает букет новых задач, а иногда — и новых доброкачественных понятий; геометрические миры детализируются, размножаются, переплетаются; мы пашем, сеем и пожинаем плоды великого переворота в геометрии. Нетрудно догадаться, что этот переворот, начавшись в геометрии, не мог не затронуть другие ветви математики. Ведь ключевое понятие группы преобразований родилось в алгебре задолго до того, как Клейн осознал его решающую роль в геометрии.

Изобретатели этого понятия — Галуа и Гаусс — первыми начали реформацию алгебры, попытавшись превратить ее из искусства решения уравнений в науку об особых «алгебраических мирах». Процесс кристаллизации этих миров ускорился под влиянием переворота в геометрии, и в начале XX века алгебра переродилась.

Теперь она изучает свойства всевозможных групп, колец, полей, векторных пространств и других подобных объектов, а также связи между ними, и оказывается, что внутреннее богатство алгебры не меньше, чем геометрии. Еще интереснее то, что хотя «алгебраические» и «геометрические» миры определяются по-разному, но большинство наиболее важных математических объектов (например, евклидовы пространства и группы Ли) обладают как алгебраическими, так и геометрическими свойствами, то есть области интересов алгебры и геометрии пересекаются. Оказывается, единство разных ветвей математики тоже не утрачено. Отдельные каналы, на которые некогда распалась математика, не изолированы и обогащают друг друга.

Более того, новые математические представления с неожиданной легкостью проникли в теоретическую физику (в квантовую механику и в теорию элементарных частиц). В итоге окрепла связь математики с физикой. Правда, это совсем новый тип связи — как бы договорное сотрудничество равных партнеров, преследующих разные цели. Но и этого достаточно для взаимного обогащения разных ветвей науки.

В целом современная математика напоминает сказочный лес переплетающихся стволов, который непрерывно меняется: стволы ветвятся, их ветви срастаются, рождая новые стволы; все время «математики говорят о разных вещах — с одной точки зрения, и на разных языках — об одной вещи» (Д. Пойа). Эту ситуацию метко назвали «непрерывным семантическим землетрясением»: важно то, что такая система оказывается устойчивой (математика живет в этом режиме уже почти век) и порождает постоянный, довольно высокий уровень избыточности новых понятий, который позволяет математике успешно справляться с собственным «информационным потопом» и даже совершать систематические набеги на сопредельные области, то есть на все области естествознания и на некоторую часть общественных наук.

Итак, можно сделать следующие выводы: во-первых, успешное развитие математики вначале шло по пути независимой кристаллизации противоречащих друг другу теорий, и лишь потом, когда эти теории созрели, между ними — неожиданно для математиков — обнаружились глубокие внутренние связи, и наступила эпоха синтеза и сбора плодов, причем урожай превзошел самые смелые ожидания. Во-вторых, новая математическая семантика, родившаяся в этом внутриматематическом взрыве, оказалась (опять-таки неожиданно и для математиков, и для естествоиспытателей) гораздо более способной стимулировать прогресс естествознания, чем прежняя математика (хотя, казалось бы, та была «гораздо ближе к жизни»).

Как было бы хорошо, если бы такой же взрыв произошел в тех областях, которые сейчас испытывают семантический голод — в теоретической физике и в биологии! Но мы знаем, что изменение структуры науки — процесс внутренний, экспорт его невозможен. Следовательно, надо разобраться, есть ли сейчас предпосылки для семантических переворотов в физике и биологии, и можем ли мы что-нибудь сделать для стимулирования этих событий.

Автор: С. Смирнов, кандидат физико-математических наук.